ケン散歩 歴史編外伝2 準四国八十八か所

皆さん

「相模国 準四国 八十八か所」って

聞いたことありますか?

これは、ケン散歩途中に見つけた

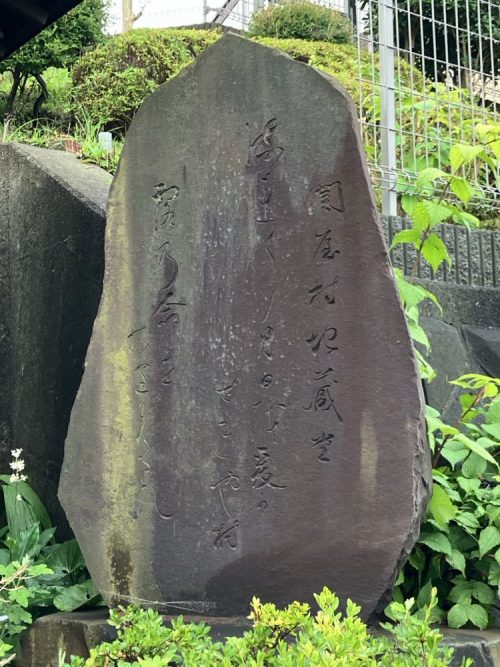

さきほどの「八十八か所」のうち「十八番札所」の

(と刻んであります)

「関谷地蔵堂」

そもそも、「相模国 準四国 八十八か所」とは?

文政4(1821)年、鵠沼村の浅場太郎右衛門親子が発起して、四国八十八ケ所を倣い、鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・寒川・横浜へ弘法大師石像を設置し、巡礼地としたもの。その後神仏分離、廃仏毀釈等によって、廃寺になった寺院や堂があり、それに伴い、弘法大師石像は別の場所へ移されたものもある。

というのが概要のようですが・・・

鵠沼の浅場さんと言えば、現代でも連綿と繋がる大地主さんのお名前ですよね?

そして、「相模国・・・」となっていますが、八十八か所は鎌倉・藤沢・茅ヶ崎・寒川

に集中しています(横浜と言っても、泉区下飯田に1箇所のみ)。

発起人が鵠沼の浅場さんだからですかね?

こちらが地蔵堂

関谷インターの広い道路の傍らに

ひっそりと佇んでいて、ゆっくり散歩でもしてる

時じゃないと、見逃してしまいそうです。

かの、町中華の名店「是政」の近く、

「関谷地蔵堂」ですが、現在の所在地は鎌倉市城廻です。

<ガラスケースに入れられた木造金箔の地蔵菩薩像の左右に石造の弘法大師象と地蔵尊が並び、右の数珠を掛けた地蔵尊の脇には小さなお地蔵さまと木造のお地蔵さまが安置されている。

関谷地蔵堂は、相模国準四国八十八箇所第十八番札所として、玉縄城址と共に町内では最も古い史跡の一つである。新編相模国風土記稿によると、地蔵堂は城廻村貞宗寺持ちとなっていて、正保年間(1644年〜1648年)に関屋村ができた。玉縄城本丸への関所があったことにより「屋」の字を使っていた。道路拡幅の為にインターチェンジの下に移されたりしたが、ようやくこの地に落ち着いた。> と。

この碑にはなんと?

この碑にはなんと?

ちょっと何て書いてあるか、分かんないですけど、

交通安全も願って、ここに移設されたという記録があるようです。

「関屋村地蔵堂 流れ行く月日を爰にせきや村 露の命を 延にけるかな」

と詠ってあるとか。

皆さんも「相模国 準四国 八十八か所」 調べて巡礼してみては?

(記録だけで実際にはなくなっている所もあります)

by ケンシロウ

- この記事が気に入ったら「シェア」をお願いします!

- Tweet

コメントを残す